|

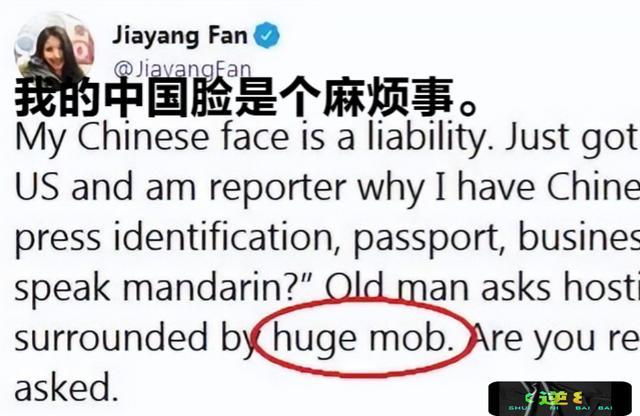

在这个多元化的世界里,身份常常是每个人的内心挣扎源,有这样一个美籍华裔女记者,在成长过程中,经历了深刻的自我认同危机。 她的母亲怀抱着对“美国梦”的盲目崇拜,曾经带着年幼的她跨越重洋,期望着进入一个承诺着机会和自由的理想国。 从年幼时随母亲移居美国,她逐渐对自己的“黄皮肤”产生了深深的厌恶,甚至放话称: “我恨自己长了张中国脸。”

她还不断强化自己的“西化”,在美国媒体中大肆宣扬对中国的批判,并不断跪舔美国,试图获得更多的曝光和认可。 但她的行为非但没有让她获得认同,反而遭到了她一直试图融入的美国人的厌弃。 这位华裔记者究竟是谁?她又为何对自己的出身如此厌恶? 远赴美国 1984年的四川,一个温馨的书香家庭中,诞生了一个可爱的小女孩,父母为她取名为樊嘉扬。

樊嘉扬的父亲是一名生物学家,母亲则是一位部队医院的医生,二人拥有稳定的收入和体面的社会地位。 小时候的樊嘉扬在充满爱与安稳的环境中,度过了无忧无虑的童年,但父亲的一个决定打破了他们一家人的平静。 1986年,樊嘉扬的父亲作为第一批赴美留学的学者之一,被派往哈佛大学深造,这一举动彻底改变了樊嘉扬的人生轨迹。

随着父亲的远行,母亲虽然心中充满了不舍和牵挂,却依然坚定地支持丈夫的选择。 夫妻间的分离也让母亲愈发憧憬着美国,母亲常常在樊嘉扬面前谈论美国的美好,描述那里的山川湖泊、宽阔的街道、璀璨的城市灯光以及那种无比吸引她的自由氛围。 对母亲来说,去美国不仅仅是为了团聚,更是一个可以改变生活、追求梦想的机会。 尽管樊嘉扬的父母曾有过一段幸福的婚姻,但长期的异地分居,最终让这段关系陷入了困境。

母亲在国内的生活逐渐变得艰难,经济压力和情感空虚让她的内心变得愈加焦虑和渴望新的生活。 经过长时间的挣扎和反复思量,母亲决定带着樊嘉扬去美国,与丈夫团聚。 但赴美的道路并不如她所期待的那般顺畅,母亲虽然凭借在国内的医术找到了工作,但美国的生活水平远低于她的预期。

她的学历和经验在美国似乎并没有得到应有的认可,工作条件十分艰苦,且常常面临语言障碍和文化差异的困扰。 面对这样的现实困境,母亲并没有放弃,相反,她更加坚定了要让樊嘉扬过上“美国梦”般生活的决心。 她告诉樊嘉扬,美国是自由的,是所有人都能获得机会的地方,那里没有等级与偏见,每个人都可以通过努力实现梦想。

于是,母亲将所有的希望都寄托在樊嘉扬身上,她希望樊嘉扬能够在美国社会中迅速适应,抓住一切可以证明自己的机会。 渴望融入 随着时间的推移,樊嘉扬在美国的生活并没有她母亲想象中的那样顺利,反而渐渐成为了一场内心的煎熬。

她对“美国梦”的憧憬逐渐破灭,取而代之的是日益加深的孤独与自卑,学校里的歧视让她感到无所适从。 尽管她已经竭尽全力去适应这个新环境,但始终无法抹去周围人对她的异样眼光。 在教室里,她是少数的亚洲面孔之一,每次老师点名时,她那带着中国口音的英语总是让同学们窃窃私语。

她的“黄皮肤”成了她的负担,成为了她和她所渴望融入的社会之间不可逾越的障碍,她甚至因此放话称: “我恨自己长了张中国脸。”。 为了摆脱这种困境,樊嘉扬开始了一场无休止的自我否定,她尝试着去改变自己的外貌,她的穿着逐渐向美国同龄人靠拢,学着他们穿得更加时髦,追逐流行。

她的发型和化妆风格变得越来越符合西方的审美,她开始用英语与母亲交流,尽量避免说中文,她觉得说中文会让她显得格格不入。 甚至在家庭聚会中,当母亲谈起祖国的事物时,樊嘉扬会有意无意地回避,觉得这些话题太沉重,也太不合时宜。 樊嘉扬渐渐进入了一个自我压抑的状态,她把所有的时间都投入到学习和社交上,希望通过获得美国社会的认可来弥补内心的空虚和不安。

她努力与母亲接触美国的上层社会,试图通过与成功的美国人建立联系,来获得一种身份的认同。 她参与了各种社交活动,母亲通过她的努力和不断的社交,也认识了一些在美国生活多年的华裔成功人士。 他们都是美国社会精英中的一部分,拥有美国护照和一切她一直梦想着的生活方式,母亲和她都渴望能融入那个圈子,成为其中的一份子。

但在这些看似辉煌的社交圈中,樊嘉扬始终未能找到自己真正的归属感。 每一次与这些美国上层社会的人交往,樊嘉扬都会发现,自己总是无法真正理解他们的思维方式和生活态度。 尽管她已经在外表上努力去模仿,却依然无法真正融入其中,她开始感到一股深深的焦虑,这种焦虑并非来自外部的种族歧视,而是来自她对自己身份的深刻怀疑。 她似乎已经放弃了自己的文化,却又找不到她想要认同的西方价值观。

在这种自我厌弃与对美国文化盲目崇拜的深重矛盾中,樊嘉扬越发坚定地要融入这个她曾经梦寐以求的世界。 贬低中国 随着樊嘉扬在美国的生活渐渐深陷于自我认同的泥潭,她开始意识到,只有通过更深层次的“美国化”,才能够获得真正的接纳和成功。

她决定投身于新闻行业,通过媒体这个平台,她看到了自己既能融入美国社会,又能够获得社会认同的机会。 初入新闻行业,樊嘉扬开始有意识地在自己的文章中刻画中国的负面形象。 她渴望通过不断贬低祖国,来取悦自己的美国读者,尤其是那些她认为能够为她提供社会地位和影响力的上层人群。

她的这些言辞引发了广泛的讨论和争议,她收到了不少来自美国社会各界的赞扬,也被一些主流媒体视为“异乡之声”的代表,迅速在美国媒体界崭露头角。 随着她的影响力不断上升,樊嘉扬在美国新闻界的地位也渐渐巩固,真正让她的言论更加极端的是她对中国文学、艺术以及文化人物的攻击。 2018年,樊嘉扬有幸采访到了中国著名科幻作家刘慈欣,这本应是一场关于文学创作和文化交流的对话。

但樊嘉扬借着采访的机会,提出了充满陷阱和挑衅的问题,试图迫使刘慈欣回应她预设的政治立场。 当刘慈欣试图避开这些敏感话题,专注于讨论自己作品的内容时,樊嘉扬却故意纠缠不放,继续将话题引向中国的政治问题。 采访结束后,樊嘉扬在《纽约客》上发表了带有明显偏见和恶意的文章,通过曲解刘慈欣的回答,构建出一种西方媒体渴望看到的“中国威胁”形象。

这篇文章发布后,迅速引发了广泛的讨论,不少美国读者对她的态度表示支持,认为她为美国提供了一个“真实”的中国面貌。 在接下来的日子里,樊嘉扬通过这种不断贬低中国、捧高美国的方式,逐步获得了更多的关注和认可。 但这背后的代价却是她的良知和人性,这种盲目的效忠,最终让她陷入了更深的孤独与迷失之中。

被美国人厌弃 在樊嘉扬的事业不断发展的同时,她的母亲因为长期劳累和心理压力而身患重病,被迫依赖呼吸机来维持生命。 但在全球疫情爆发后,医院的资源变得极其紧张,樊嘉扬的母亲的呼吸机被拔掉,医院以“资源紧缺”为由,毫不留情地将设备转给了其他患者。 她在医院里绝望地与医生争辩,试图寻求一些解释和帮助,但医生面无表情地告诉她: “现在只能给更多的美国患者提供呼吸机,您的母亲并不是优先治疗的对象。”

听到这些话,樊嘉扬感到无比绝望,她意识到自己曾经无条件信任的美国社会,最终并没有给她母亲带来一丝希望。 樊嘉扬在绝望之中,开始寻求来自中国的帮助,她在社交媒体上发出了求助的信息,试图让中国的亲友和善心人士伸出援手。 幸运的是,最终有一些中国同胞看到了她的求助信息,伸出援手,捐赠了一台呼吸机,试图缓解她母亲的病情。

但她母亲最终还是没能活下来,而樊嘉扬却抱怨道: “为什么中国人捐赠的呼吸机来得这么晚,如果他们早些伸出援手,或许母亲还能活下去。” 她的语言充满了怨气,把母亲的死因推到中国人“不及时”的援助上,而对于美国的无情抛弃,她却从未在言辞中流露出半分的指责。 母亲去世后,樊嘉扬曾经在美国社会中拥有的地位开始悄然消失,所有那些曾经认可她的声音,随着时间的推移变得越来越微弱。

不仅如此,随着如今中国越来越强大,许多美国人也意识到过去美国媒体展示的中国形象都是在抹黑中国,自然也注意到了樊嘉扬曾经的行为。 她作为华裔,却不断抹黑中国,跪舔美国,这样的做法不仅让中国人恨讨厌她,甚至美国人也开始厌弃她。 最终,她成为了一个在两个文化之间迷失的人,既没有得到美国社会的真正认同,也无法回到她曾经离开的家园。

她的孤独与沉沦,既是对自己选择的惩罚,也是她不断背离自我、无法认同自己文化的必然结果。

|